こぶとりじいさん ― 2023年10月12日 11:31

二本昔ばなし「こぶとりじいさん」

このお話の原作は鎌倉時代に作られた宇治拾遺物語という説話集の中に収録されています。

優しいおじいさんの頬には大きなこぶがあり悩んでいた。

山奥のお堂にお願いに行くと鬼の宴会があり、上手に踊った褒美として鬼にこぶをとってもらった。

それを聞いたいじわるおじいさんは鬼にこぶをとってもらおうとしたが、踊りで鬼を楽しませることができなかった。

怒った鬼は意地悪おじいさんのほおに優しいおじいさんのこぶを張り付けた。

人を羨まずに、

自分の身の丈に合った行動をしなさいということ。

小太り爺がいい!

最も寿命が長かったのは、BMIが25~30未満の「肥満(1度)」の人という資料もある。

BMIという指標、これは、「ボディマス指数」と呼ばれ、「体重(㎏)÷身長(m)を二乗した数字」として、算出されます。

このお話の原作は鎌倉時代に作られた宇治拾遺物語という説話集の中に収録されています。

優しいおじいさんの頬には大きなこぶがあり悩んでいた。

山奥のお堂にお願いに行くと鬼の宴会があり、上手に踊った褒美として鬼にこぶをとってもらった。

それを聞いたいじわるおじいさんは鬼にこぶをとってもらおうとしたが、踊りで鬼を楽しませることができなかった。

怒った鬼は意地悪おじいさんのほおに優しいおじいさんのこぶを張り付けた。

人を羨まずに、

自分の身の丈に合った行動をしなさいということ。

小太り爺がいい!

最も寿命が長かったのは、BMIが25~30未満の「肥満(1度)」の人という資料もある。

BMIという指標、これは、「ボディマス指数」と呼ばれ、「体重(㎏)÷身長(m)を二乗した数字」として、算出されます。

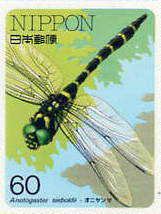

オニヤンマ ― 2023年09月29日 17:12

【昆虫シリーズ】

オニヤンマは日本全国に分布し、日本最大のトンボ。

スズメバチの天敵とも云われる。

ネットででは、「オニヤンマ」が手に入るようだ。

又、オニヤンマ捕獲の動画の紹介もされている。

成熟したオスは同じ場所を往復飛行するため、縄張りをパトロールしていると考えられていたが、最近の研究でオスは羽ばたいているものをすべてメスだと認識してしまい、出会うオスをメスだと誤認して追いかけているため、必ずしも縄張り維持のためではないことが分かっているようだ。

「絡め取り」

昭和20年台の子供の頃、裏の畑でよく「オニヤンマ取り」をやっていたのを思い出す。小さな小石を2個紐で結び、空中に放り投げるのである。

.

オニヤンマは日本全国に分布し、日本最大のトンボ。

スズメバチの天敵とも云われる。

ネットででは、「オニヤンマ」が手に入るようだ。

又、オニヤンマ捕獲の動画の紹介もされている。

成熟したオスは同じ場所を往復飛行するため、縄張りをパトロールしていると考えられていたが、最近の研究でオスは羽ばたいているものをすべてメスだと認識してしまい、出会うオスをメスだと誤認して追いかけているため、必ずしも縄張り維持のためではないことが分かっているようだ。

「絡め取り」

昭和20年台の子供の頃、裏の畑でよく「オニヤンマ取り」をやっていたのを思い出す。小さな小石を2個紐で結び、空中に放り投げるのである。

.

高校野球と越後 ― 2023年09月28日 11:43

2023年、夏の甲子園は慶応高校の優勝

最近は全く興味はなくなったが、一応、地方大会のときは新聞欄をみる。越後を出てこの地福島県に住んで既に60年になるが、県対抗のようなイベントではいまだ越後人である。

・まずは、母校「柏崎高校」は残っているか、早々にいなくなるのが普通。

・次は、「柏崎」という名前が残っているか。これも消え方が早い。・一応、新潟代表を確認して終了である。

122点差のあった地方予選地方予選。

最近は驚くような点差の試合はなくなってきたようだ。 高校野球史に残る記録的な試合があったことが紹介されていた。

1998(平成10)年7月18日の青森大会。一方的な試合で、初回の39得点を皮切りに、コールドが成立する七回まで計122点。試合時間は3時間47分に及んだそうな。

柏崎高等学校の甲子園出場

早々に姿を消す母校柏崎高校であるが、何と一度だけ甲子園出場を果たしている。 2003年の第75回の選抜大会である。

勿論「自力」では出場できない。21世紀枠である。

北朝鮮による拉致被害者である蓮池薫さんが帰国したのが2002年。彼は柏崎高等学校の卒業、16年後輩にあたる。

政治的な意味を持った出場枠ともいえたが。 2:1の敗戦であったが、接戦であり、よくぞ1点とってくれたと安堵したもの。

越後(新潟県)の通算成績

勝利 28

敗戦 57

引分 0

勝率 .329

え!そんなに勝っている!というのが第一印象である。「出ると負け」の印象の方が強かったので、3割強の勝利があるのに驚いている。準優勝1回、4強1回という。

そんな中でも、2009(第91回)夏の甲子園。4-10、6点差の9回2死、あと一人から9-10まで追い詰めた、日本文理高校の記憶は新しい。

最近は全く興味はなくなったが、一応、地方大会のときは新聞欄をみる。越後を出てこの地福島県に住んで既に60年になるが、県対抗のようなイベントではいまだ越後人である。

・まずは、母校「柏崎高校」は残っているか、早々にいなくなるのが普通。

・次は、「柏崎」という名前が残っているか。これも消え方が早い。・一応、新潟代表を確認して終了である。

122点差のあった地方予選地方予選。

最近は驚くような点差の試合はなくなってきたようだ。 高校野球史に残る記録的な試合があったことが紹介されていた。

1998(平成10)年7月18日の青森大会。一方的な試合で、初回の39得点を皮切りに、コールドが成立する七回まで計122点。試合時間は3時間47分に及んだそうな。

柏崎高等学校の甲子園出場

早々に姿を消す母校柏崎高校であるが、何と一度だけ甲子園出場を果たしている。 2003年の第75回の選抜大会である。

勿論「自力」では出場できない。21世紀枠である。

北朝鮮による拉致被害者である蓮池薫さんが帰国したのが2002年。彼は柏崎高等学校の卒業、16年後輩にあたる。

政治的な意味を持った出場枠ともいえたが。 2:1の敗戦であったが、接戦であり、よくぞ1点とってくれたと安堵したもの。

越後(新潟県)の通算成績

勝利 28

敗戦 57

引分 0

勝率 .329

え!そんなに勝っている!というのが第一印象である。「出ると負け」の印象の方が強かったので、3割強の勝利があるのに驚いている。準優勝1回、4強1回という。

そんな中でも、2009(第91回)夏の甲子園。4-10、6点差の9回2死、あと一人から9-10まで追い詰めた、日本文理高校の記憶は新しい。

1964年10月10日 東京オリンピック ― 2023年09月22日 09:29

仙台の七夕 ― 2023年09月15日 10:40

東北シリーズ

東北三大祭りのひとつにも数えられる「仙台七夕まつり」は、仙台藩主・伊達政宗公の時代から受け継がれている夏の伝統行事。

日本古来の星祭りの優雅さと飾りの豪華さが組み合わさった仙台を代表するお祭りで、コロナ禍前は毎年200万人が訪れたといい、東北屈指の人気を誇ります。

‟七夕”というと7月7日を思い浮かべる方が多いと思いますが、仙台七夕まつりは毎年8月6~8日の開催。

これまで何回か行っている。勾当台公園近くの駐車場に車を置き、暑い中、散策しながら西公園まで。

何年だったろう?、北朝鮮拉致被害者家族の署名活動に署名したこともある。

東北三大祭りのひとつにも数えられる「仙台七夕まつり」は、仙台藩主・伊達政宗公の時代から受け継がれている夏の伝統行事。

日本古来の星祭りの優雅さと飾りの豪華さが組み合わさった仙台を代表するお祭りで、コロナ禍前は毎年200万人が訪れたといい、東北屈指の人気を誇ります。

‟七夕”というと7月7日を思い浮かべる方が多いと思いますが、仙台七夕まつりは毎年8月6~8日の開催。

これまで何回か行っている。勾当台公園近くの駐車場に車を置き、暑い中、散策しながら西公園まで。

何年だったろう?、北朝鮮拉致被害者家族の署名活動に署名したこともある。

手塚治虫 ― 2023年09月12日 16:52

戦後50年メモリアル

鉄腕アトム

ジャングル大帝

リボンの騎士

ブラックジャック

火の鳥

アドルフに告ぐ

3人のアドルフが絡む壮大な歴史漫画です。ヒトラーがユダヤ人だったかもしれないという発想が本当に驚きで、金髪碧眼のアーリア人優遇のナチの中でヒトラーが黒髪だったことを思い出して週刊文春連載中から夢中で読んでいました。今でも一年に一度は読み返し、子どもにも勧めました

漫画界の巨匠、手塚治虫の描く壮大な物語が『火の鳥』だ。その血を飲むと永遠の命が得られる伝説の鳥である「火の鳥」。この伝説の鳥を巡り、古代から未来へ、未来から古代へ。またミクロからマクロへ、マクロからミクロへと想像を絶するスケールで世界が流転する。文明の進化と衰退、科学の罪、生命進化、人間の心と、「火の鳥」を狂言回しに、あらゆる要素を紡ぎ、手塚治虫が読者へ送る「究極の物語」だ。

鉄腕アトム

ジャングル大帝

リボンの騎士

ブラックジャック

火の鳥

アドルフに告ぐ

3人のアドルフが絡む壮大な歴史漫画です。ヒトラーがユダヤ人だったかもしれないという発想が本当に驚きで、金髪碧眼のアーリア人優遇のナチの中でヒトラーが黒髪だったことを思い出して週刊文春連載中から夢中で読んでいました。今でも一年に一度は読み返し、子どもにも勧めました

漫画界の巨匠、手塚治虫の描く壮大な物語が『火の鳥』だ。その血を飲むと永遠の命が得られる伝説の鳥である「火の鳥」。この伝説の鳥を巡り、古代から未来へ、未来から古代へ。またミクロからマクロへ、マクロからミクロへと想像を絶するスケールで世界が流転する。文明の進化と衰退、科学の罪、生命進化、人間の心と、「火の鳥」を狂言回しに、あらゆる要素を紡ぎ、手塚治虫が読者へ送る「究極の物語」だ。

ニワトリと卵論争 ― 2023年09月07日 14:50

ニワトリが先か卵が先か

学者から酒場の酔客まで悩ませ続けてきた”命題”に英国の遺伝子専門家と哲学者、養鶏家の3人が結論を下した。

その答えは、「卵が先」

ノッテンガム大のブルック・フィールド教授(進化遺伝子学)らによると、生物が生きている間に遺伝物質が進化することはなく、ニワトリ以外の鳥が途中でニワトリになることはありえない。

このため、ニワトリ以外の鳥が産んだ卵が、突然変異でニワトリの特性を備えた卵になった、と結論づけたという。

「XがY無し生じ得ず、YがX無しに生じ得ない場合、最初に生じたのはどちらだろおうか?」

【数学】

卵の時系列が持つ情報から鶏の数を予測できたが、鶏の数から卵の数を予測できる逆の関係関係は無かった。故に卵が先。

【進化論】

学者から酒場の酔客まで悩ませ続けてきた”命題”に英国の遺伝子専門家と哲学者、養鶏家の3人が結論を下した。

その答えは、「卵が先」

ノッテンガム大のブルック・フィールド教授(進化遺伝子学)らによると、生物が生きている間に遺伝物質が進化することはなく、ニワトリ以外の鳥が途中でニワトリになることはありえない。

このため、ニワトリ以外の鳥が産んだ卵が、突然変異でニワトリの特性を備えた卵になった、と結論づけたという。

「XがY無し生じ得ず、YがX無しに生じ得ない場合、最初に生じたのはどちらだろおうか?」

【数学】

卵の時系列が持つ情報から鶏の数を予測できたが、鶏の数から卵の数を予測できる逆の関係関係は無かった。故に卵が先。

【進化論】

静かさや岩に・・・蝉の声 ― 2023年09月04日 10:25

閑さや岩にしみ入る蝉の声(しずかさや いわにしみいる せみのこえ

松尾芭蕉が元禄2年5月27日(1689年7月13日)に出羽国(現在の山形市)の立石寺(山寺)に参詣した際に詠んだ発句

『奥の細道』に収録されている。随伴した河合曾良が記した『随行日記』では、山寺や石にしみつく蝉の声とされている

『奥の細道』の中でも秀吟の詩として知られている[2]。

926年、歌人の斎藤茂吉はこの句に出てくる蝉についてアブラゼミであると断定し、雑誌『改造』の同年9月号に書いた「童馬山房漫筆」に発表した。

これをきっかけに蝉の種類についての文学論争が起こった。1927年、岩波書店の岩波茂雄は、この件について議論すべく、神田にある小料理屋「末花」にて一席を設け、茂吉をはじめ安倍能成、小宮豊隆、中勘助、河野与一、茅野蕭々、野上豊一郎といった文人を集めた。

アブラゼミと主張する斎藤に対し、小宮は「閑さ、岩にしみ入るという語はアブラゼミに合わないこと」、「元禄2年5月末は太陽暦に直すと7月上旬となり、アブラゼミはまだ鳴いていないこと」を理由にこの蝉はニイニイゼミであると主張し、大きく対立した。

この詳細は1929年の『河北新報』に寄稿されたが、科学的問題も孕んでいたため決着はつかず、持越しとなったが、その後、斎藤は実地調査などの結果をもとに1932年6月、誤りを認め、芭蕉が詠んだ詩の蝉はニイニイゼミであったと結論付けた。

ちなみに7月上旬というこの時期、山形に出る可能性のある蝉としては、エゾハルゼミ、ニイニイゼミ、ヒグラシ、アブラゼミがいる。

松尾芭蕉が元禄2年5月27日(1689年7月13日)に出羽国(現在の山形市)の立石寺(山寺)に参詣した際に詠んだ発句

『奥の細道』に収録されている。随伴した河合曾良が記した『随行日記』では、山寺や石にしみつく蝉の声とされている

『奥の細道』の中でも秀吟の詩として知られている[2]。

926年、歌人の斎藤茂吉はこの句に出てくる蝉についてアブラゼミであると断定し、雑誌『改造』の同年9月号に書いた「童馬山房漫筆」に発表した。

これをきっかけに蝉の種類についての文学論争が起こった。1927年、岩波書店の岩波茂雄は、この件について議論すべく、神田にある小料理屋「末花」にて一席を設け、茂吉をはじめ安倍能成、小宮豊隆、中勘助、河野与一、茅野蕭々、野上豊一郎といった文人を集めた。

アブラゼミと主張する斎藤に対し、小宮は「閑さ、岩にしみ入るという語はアブラゼミに合わないこと」、「元禄2年5月末は太陽暦に直すと7月上旬となり、アブラゼミはまだ鳴いていないこと」を理由にこの蝉はニイニイゼミであると主張し、大きく対立した。

この詳細は1929年の『河北新報』に寄稿されたが、科学的問題も孕んでいたため決着はつかず、持越しとなったが、その後、斎藤は実地調査などの結果をもとに1932年6月、誤りを認め、芭蕉が詠んだ詩の蝉はニイニイゼミであったと結論付けた。

ちなみに7月上旬というこの時期、山形に出る可能性のある蝉としては、エゾハルゼミ、ニイニイゼミ、ヒグラシ、アブラゼミがいる。

荒海や ― 2023年09月02日 16:46

1689年8月18日、松尾芭蕉が出雲崎で詠んだ句である。

出雲崎は生まれ故郷柏崎のとなり、良寛和尚誕生の地でもある。

「佐渡と越後は竿さしゃ届く」と歌われるほどの佐渡ではあるが、

佐渡島が鮮明に見えたという記憶がない。

記憶にある佐渡島は薄ぼんやりとしている。

この句はちょっと不自然なところがある。詠まれた季節は夏である。

夏の日本海に「荒海」は似合わない。

台風などがない限り小さな子供でも海遊びができるおだやかな海である。

天の川はよこたわない。

この点を問題にしたひともいるようだ。この句を詠んだ8月の中頃、天の川が佐渡の近く輝くのは朝方であり、

しかも、天の川は佐渡に突き刺すように垂直に見えるという。

このことから芭蕉は本当は星空を見ていなかった。

「佐渡島」「日本海」「天の川」からイメージされた句だというもの

である。

出雲崎は生まれ故郷柏崎のとなり、良寛和尚誕生の地でもある。

「佐渡と越後は竿さしゃ届く」と歌われるほどの佐渡ではあるが、

佐渡島が鮮明に見えたという記憶がない。

記憶にある佐渡島は薄ぼんやりとしている。

この句はちょっと不自然なところがある。詠まれた季節は夏である。

夏の日本海に「荒海」は似合わない。

台風などがない限り小さな子供でも海遊びができるおだやかな海である。

天の川はよこたわない。

この点を問題にしたひともいるようだ。この句を詠んだ8月の中頃、天の川が佐渡の近く輝くのは朝方であり、

しかも、天の川は佐渡に突き刺すように垂直に見えるという。

このことから芭蕉は本当は星空を見ていなかった。

「佐渡島」「日本海」「天の川」からイメージされた句だというもの

である。

するめいか ― 2023年09月01日 19:32

新鮮な「イカ刺し」があれば最高である。それも「するめいか」である。

生まれは越後の海沿いの町である。子供の頃、イカ刺しを食したような記憶はない。冷蔵庫なぞない時代だった。

獲れすぎて「1っパイ1円」でもいいという時代もあったらしい。

学生になってからである。帰省したときに出される「イカ刺し」と「キスの刺身」は絶品であった。

昭和39年(1964)社会人となり故郷を離れた。海まで車で2時間という現在の地に赴任した。

あるとき飲み屋で「イカサシ」を注文した。噛んでも噛んでも噛み切れない、飲み込もうとしても飲み込めない 、もどしそうになってしまった。

依頼しばらく「いかさし」からは遠のいた。

「相馬への買出し」

当地から最も近い海は車で2時間、いわき市(福島県)である。なぜか当時いわき市ではイカを見なかった。

車にクーラーボックスを付け、往復5時間をかけ相馬市までイカの買い付けに行った。今から思えば「よくもまあ!」という思いである。

「柏崎の塩するめ」

イカの一夜干しは今どこでも手に入るが、残念ながら味が今一である。

そのままではほとんど味がなく、しょうゆにでもつけてなければならないもの、又塩まみれでとても酒の肴にはなれそうにないもの。

「柏崎の塩するめ」はいい。軽く焼いて食べてもよし、あと天ぷらである。

生まれは越後の海沿いの町である。子供の頃、イカ刺しを食したような記憶はない。冷蔵庫なぞない時代だった。

獲れすぎて「1っパイ1円」でもいいという時代もあったらしい。

学生になってからである。帰省したときに出される「イカ刺し」と「キスの刺身」は絶品であった。

昭和39年(1964)社会人となり故郷を離れた。海まで車で2時間という現在の地に赴任した。

あるとき飲み屋で「イカサシ」を注文した。噛んでも噛んでも噛み切れない、飲み込もうとしても飲み込めない 、もどしそうになってしまった。

依頼しばらく「いかさし」からは遠のいた。

「相馬への買出し」

当地から最も近い海は車で2時間、いわき市(福島県)である。なぜか当時いわき市ではイカを見なかった。

車にクーラーボックスを付け、往復5時間をかけ相馬市までイカの買い付けに行った。今から思えば「よくもまあ!」という思いである。

「柏崎の塩するめ」

イカの一夜干しは今どこでも手に入るが、残念ながら味が今一である。

そのままではほとんど味がなく、しょうゆにでもつけてなければならないもの、又塩まみれでとても酒の肴にはなれそうにないもの。

「柏崎の塩するめ」はいい。軽く焼いて食べてもよし、あと天ぷらである。